조금만 달라도 틀리는 꽃들

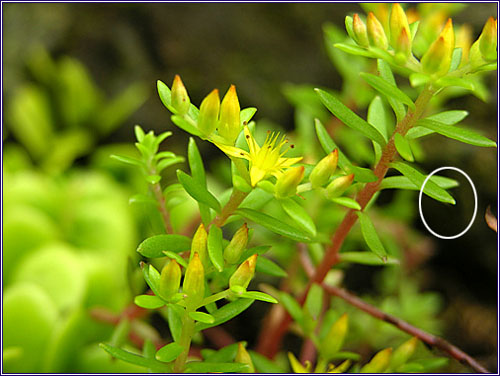

▲ 돌채송화

ⓒ2005 김민수

꽃과 색깔은 똑같습니다. 수술은 10개, 암술은 5개를 가지고 있는 것도 똑같죠. 그런데 이파리가 다르고 피는 곳도 달라 그 이름이 다른 꽃들이 있습니다. 물론 뿌리를 내리다 보면 간혹은 '땅'이라는 이름이 들어가도 '돌'에 피는 경우도 있고, '돌'이라는 이름이 들어가도 '땅'에 피는 경우도 있습니다. 그러나 아주 작은 차이 때문에 다른 이름으로 불리는 똑같은 꽃을 피우는 꽃들을 모아보았습니다.

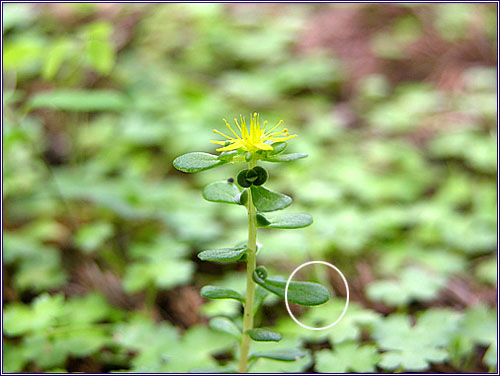

▲ 돌채송화-원 안의 이파리가 동정의 열쇠다.

|

ⓒ2005 김민수

돌채송화는 돌 틈에 뿌리를 내리는 것을 좋아합니다. 너무 물이 많아도 제대로 자라지 못하고 오히려 척박한 곳에서 더 진한 꽃을 피워냄으로 인해 보는 이들로 하여금 숙연하게 만드는 꽃입니다. '돌에 뿌리를 내리고 핀 꽃이 어디 그 뿐인가?'하고 지나치면 그냥 지나칠 수도 있지만 풍족하지 않음을 오히려 풍족함으로 여기고 살아가는 작은 들꽃, 모든 것이 지나치게 풍족하면 제 빛깔을 내지 못하는 들꽃들을 보면서 내 삶을 돌아보노라면 내가 지금 가진 것만으로도 충분한데 너무 가지려고 함으로 인해 오히려 나의 나됨을 잃어버리고 살아 가는구나 반성하게 됩니다.

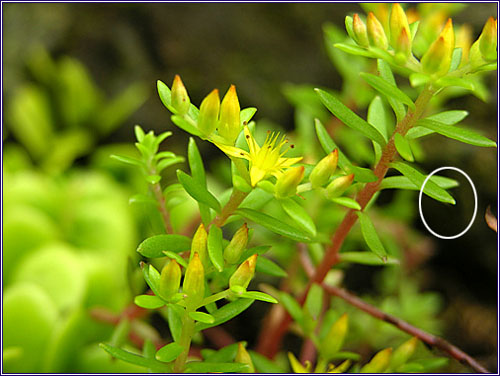

▲ 땅채송화-제주의 경우 해안가 갯바위 위에 더 많이 자란다.

|

ⓒ2005 김민수

꽃을 마냥 좋아하기만 할 때에는 '이름 없는 들꽃'이라는 말이 마음에 쏙 들었습니다. 이런 저런 꽃들의 이름을 모른다고 꽃향기를 맡고, 꽃을 보는데 아무 지장이 없다고 생각했고, '그 많은 꽃들의 이름을 골치 아프게 외울 것은 뭐람?'하며 그것은 전문가들의 영역으로 넘겨버렸습니다. 그러나 꽃의 이름 속에 들어있는 의미들이 재미있어 그들의 이름을 하나 둘 알아가면서부터는 '이름 없는 들꽃'이 하나도 없음을 알았습니다. 그리고 그 작은 들꽃들 하나마다 이름을 붙여준 그 누구, 내가 그 꽃을 보기 전에 이미 보았던 그 사람, 어쩌면 그 누구보다도 가장 먼저 그 꽃을 보았던 그 사람, 아직 사람들에게 뭐라고 이름이 불려본 적이 없는 꽃에게 이름을 붙여준 그 사람이 고마웠습니다.

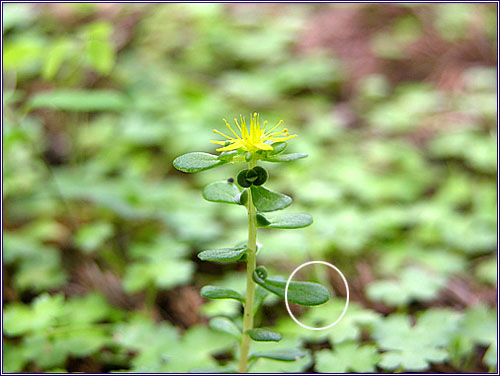

▲ 땅채송화

|

ⓒ2005 김민수

어떤 이름으로 불린다고 그네들의 속성이 변하는 것은 아니지만 그 이름 속에 그네들의 특성이 자리하고 있는 것을 보면 그냥 대충 지어준 이름이 아니라 또다시 감사하게 됩니다.

그 꽃이 그 꽃 같은데 돌채송화, 말똥비름, 땅채송화, 주걱비름이라는 각기 다른 이름을 가지고 있는 꽃들을 하나 둘 구분할 수 있기까지 몇 번 눈맞춤을 했을까 생각해 보았습니다. 맨 처음 시골생활을 하면서 말똥비름이 돌나물인 줄 알고 반찬거리가 뜰에 지천으로 있다고 좋아했는데 돌나물이 아니라서 실망을 하기도 했지만 그 꽃들이 피어나는데 어찌나 예쁜지 배로 들어가는 것보다 눈에 넣어두는 것이 훨씬 더 좋았습니다.

▲ 말똥비름-밭 근처나 뜰에 많이 자란다.

|

ⓒ2005 김민수

꽃의 이름을 하나 둘 부르기 시작하면서 어느 날 한계에 부닥쳤습니다. 제비꽃을 하나 둘 익히다보니 어림잡아 제비꽃 종류가 25종이 넘습니다. 모든 종을 다 담아보리라 작심을 했지만 작심삼년(?)만에 10여 종의 제비꽃들을 만난 후 포기를 했습니다. '그냥 '제비꽃'이라고 부르자!'했습니다. 그런데 그렇게 마음을 먹어도 어느 날은 슬금슬금 오기 같은 것이 올라오기 시작합니다.

올해는 비슷한 꽃 중에서 오늘 소개해 드리는 것과 돌나물까지 담아볼 요량이었습니다. 그러나 아쉽게도 돌나물은 나물로 먹기 위해 뜰에 심기도 할 터인데 오히려 만나기가 더 어려웠습니다. 결국 돌나물의 꽃은 아직까지 담질 못했습니다.

▲ 말똥비름-이파리 끝부분이 뾰죽하다.

|

ⓒ2005 김민수

그동안 땅채송화로만 알았던 꽃이 말똥비름이라는 사실을 알고는 땅채송화와 어느 구석이 다른지 보고 또 보았습니다. 분류의 열쇠는 이파리에 있었습니다. 아, 이 작은 차이로 다른 이름이 붙여진 것이구나 생각하니 우리 삶도 아주 작은 차이 때문에 극과 극을 오가는 경우가 허다합니다.

꽃은 절대로 기다려주질 않습니다. 차일피일 미루다 산제비난이 핀 것 같아 봄에 새순이 올라오는 것을 보아두었던 곳에 갔습니다. 작년에 가까스로 한 개체를 담고는 그 곳을 몇 번이나 배회를 했지만 만날 수 없었던 꽃이었기에 더욱 애착이 갔는지도 모르겠습니다. 그런데 오늘 그 곳에 가보니 이미 꽃은 지고 말았습니다. 다시 일년을 기다려야 꽃이 핀 모습을 만날 수 있는 것입니다.

▲ 주걱비름

|

ⓒ2005 김민수

조금은 허탈해서 돌아오는 길, 뜰에 지천이 말똥비름이 제법 깊은 산까지 왔나보구나 생각하며 무심코 지나치는데 산에 피어있어서 그런지 그 맛이 또 다릅니다. 그래서 가까이 가서 '참 예쁘게 피었구나!'하며 바라보는데 이파리가 다릅니다. 순간적으로 지난 해 겨울인가 신문에서 보았던 그 '주걱비름'이 아닐까 생각하며 담아와서는 이리저리 비교를 해보니 이파리의 모양이 말똥비름과는 다릅니다. 둥근 것이 마치 밥주걱을 닮았습니다.

▲ 주걱비름-이파리 끝부분이 둥글둥글 주걱같이 생겼다. ⓒ2005 김민수

결국은 가장 가까이 있어서 언제든지 담을 수 있을 것이라 여겼던 돌나물꽃만 담질 못하고 올해 담고자 계획했던 비슷한 꽃을 다 모아 비교할 수 있었습니다. 꽃만 보면 누구인지 전혀 알 수 없는 꽃들, 그래도 그 이름들을 하나 둘 불러주니 기분이 좋습니다.

기다려 주지 않고 지는 꽃들, 그 꽃들이 있어 또 내년이 기다려지고 그 꽃이 지고 나면 피어날 꽃들이 있기에 또 하루가 새롭습니다. 날마다 그 들판이 그 들판 같은데 그 안에서 수 많은 변화들이 일어나고 있습니다. 아주 작은 변화들이 쌓이고 쌓여 어느 날 갑자기 혁명처럼 들판을 뒤바꿔 놓습니다. 한 순간에 변하는 것 같지만, 그 한 순간을 위해 수많은 순간들이 있었다는 것을 봅니다.