원초의 생명력이 살아 숨쉬는 땅

지구어디에나 자연은 있다. 그러나 문명인들이 갈구하는 원시적인 미개지(未開地), 그리고 그것을 무대로 연출되는 대자연의 파노라마를 몸소 체험할 수 있는 곳은 그리 흔치 않다. 그런 의미에서 알래스카는 거대한 대자연의 위용과 아름다움을 접할 수 있는 도전의 땅이자 마지막 개척지인 것이다. ![]()

알래스카는 미 합중국 50개 주 중에서 가장 큰 면적을 차지하고 있으며 그 크기는 미국 본토의 약 5분의 1에 해당한다. 이는 한반도의 7배, 남한의 15배 크기다. 이 거대한 땅에는 대다수가 백인인 65만 명의 인구가 살고 있고 이 중 원주민은 약 2만 명 정도다.

너무나 싸게 팔아넘긴 ‘보물단지’

알래스카가 세계에 첫 선을 보인 것은 1714년, 러시아의 피터 대제 1세의 명령을 받은 베링(Bering)이 이 일대를 탐험하기 시작했을 때 부터다. 그 후 캐더린 대제가 유업을 계승했고 당시 알래스카 모피가 러시아 궁정 내에서 크게 환영 받은 것을 계기로 러시아는 알래스카와 깊은 관계를 맺게 된다. 이 때부터 러시아의 해군이 파견, 주둔하면서 러시아화가 시작된 것이다. ![]()

그러나 당시 영국에서도 알래스카 개발의 뜻을 세우고 미국 서북부의 오리건 주에 기지를 두었을 뿐 아니라 이미 1778년에 탐험가 쿡 선장이 쿡 만(현재 앵커리지 근방)까지 답사하기도 할만큼 관심을 보이고 있었다. 안팎의 형편이 어려워지자 러시아는 알래스카를 영국에게 빼앗길 것을 염려해 1859년 미국에게 양도할 것을 제안했다. 당시 미국은 남북 전쟁으로 알래스카를 돌아볼 겨를이 없었으나 전쟁 이후 미 서부의 몇 개 주에서 알래스카 매수운동을 벌이자 정부에서도 다시 교섭에 나섰다. 당시의 국무장관인 윌리엄 스워드(William Seward)는 1867년 3월 23일, 러시아 무역회사의 부채 700만 달러를 인수하고 보상금 20만 달러를 지급한다는 내용으로 교섭에 합의했는데, 이때 알래스카의 땅 값은 당시 1에이커(약1천224평)당 고작 ‘2센트’였다고 한다. ![]()

이 거래가 성사된 후 러시아에서는 시원하게 팔아 넘겼다고 기뻐하며 교섭 당사자에게 거액의 상금을 하사하기도 했으나 매수한 미국 측에서는 알래스카를 ‘이 세상의 지옥’이니 ‘스워드의 냉장고’니, 비난하는 여론이 일었고 심지어는 국무장관이 뇌물을 받았다는 말까지 나올 정도로 시끄러웠다고 한다. ![]()

그러나 이렇듯 웃음거리가 되었던 거래 이후 30년도 채 못된 1896년 캐나다와 알래스카 국경 지역의 클론다이크 시냇물에서 사금이 발견되면서 알래스카의 ‘노다지 금시대’가 시작되었다. 사금 뿐만이 아니라 알래스카의 한 섬에서 수확된 모피 가격만도 알래스카에 지불한 720만 달러의 7배의 액수로 거래되었다고 한다. 러시아와 미국의 희비가 엇갈리는 순간이었다. ![]()

1915년에는 스워드 항구와 앵커리지를 거쳐 네나나까지 연결되는 알래스카 철도 부설공사가 본격적으로 착수돼 내륙 지방의 대동맥의 기반이 마련되었고 그 후 태평양 전쟁을 맞이해 알래스카 하이웨이가 개통되면서 알래스카의 산업은 괄목할 만한 성장을 이뤘다. ![]()

1958년 1월 3일 정식으로 미국의 49번째 ‘주’로 승격된 이후 1976년 송유관의 개통으로 알래스카는 본격적인 ‘검은 금의 왕국’으로 그 면모를 바꾸게 되었다.

보기만해도 그 웅장함에 압도당하는 매킨리 산은 해발 6천200미터로 북미의 최고봉이자 알래스카를 동서로 가로지르는 알래스카 산맥의 주 봉우리이다. 앵커리지에서 북쪽 하이웨이를 따라 3시간 정도 달리면 매킨리 산 등반의 출발지인 타키트나가 나온다. 이 곳에서 경비행기를 타면 알래스카 산맥 내 디날리 국립공원의 진수이자 사시사철 백설(白雪)의 병풍이 우뚝 솟아 있는 매킨리 산의 비경을 구경할 수 있다. 깎아 지른 암벽, 태고의 눈과 얼음으로 뒤덮인 계곡들을 아슬아슬하게 누비는 스릴이 아주 그만이다. 오래 전부터 이 땅을 지켜온 원주민들은 인간의 손길이 닿지 않은 웅대한 빙벽들이 그들의 기상을 보여 주는 것이라 믿고 있다.

‘지구 최후의 비경’ 빙하관광

여름철인 6월에는 고도 2천 미터 상당의 베이스 캠프에 잠깐 내려볼 수도 있고, 낮게 비행할 때는 알래스카의 대표적인 동물인 무스(Moose : 사슴의 종류로 알래스카에 사는 것이 가장 크다)나 갈색곰도 눈에 띈다. 특히 이 곳에는 매킨리 산 등반길에 숨진 한국의 등산가 고상돈 기념비가 있다. ![]()

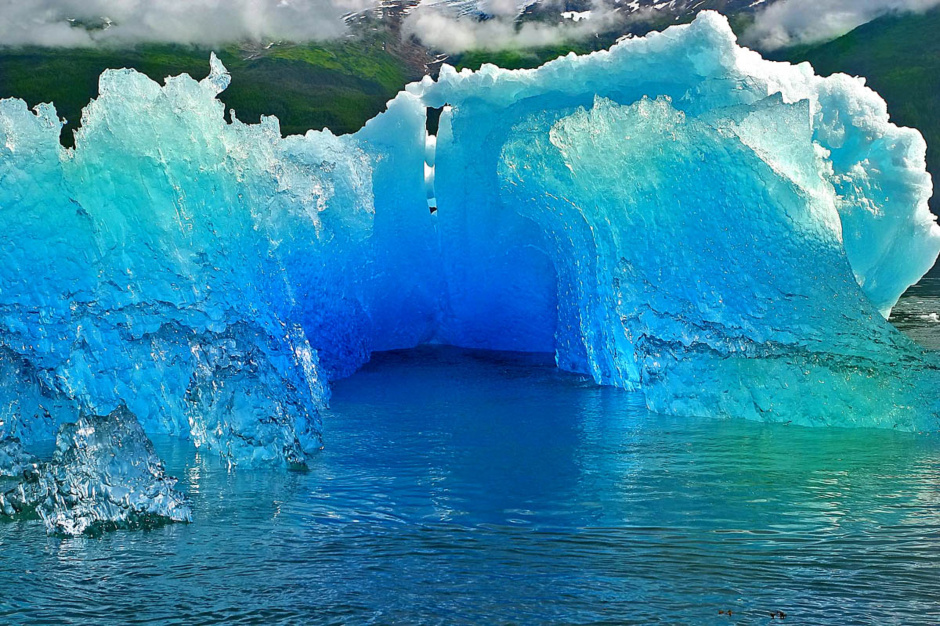

‘지구 최후의 비경’이라 일컫는 빙하관광도 빼놓을 수 없다. ![]()

알래스카 내에는 크고 작은 빙하가 10만 개 정도 있다. 북쪽의 부룩스 산맥부터 동남쪽까지 고르게 분포되어 있지만 콜롬비아 빙하가 있는 추기애치 산맥에 얹혀 있는 빙원과 빙하가 제일 크다. ![]()

콜롬비아 빙하를 보기 위해서는 ‘알래스카의 작은 스위스’ 발데즈에서 유람선을 타야 한다. 사방 수 킬로미터에 걸쳐 펼쳐진 빙하 사이를 유유자적 가다 그 고요함을 깨며 갑작스럽게 나타나는 고래떼나 얼음 위에 한가로이 늘어져있는 물개들이라도 마주치게 되면 유람선 안의 사람들은 모두 흥분에 들뜬다. ![]()

인간의 손길이 닿지 않은 ‘그들만의 천국’에 혹 방해자가 된 것은 아닌지 마음 졸이면서 말이다. 빙하의 연령을 일 만년으로 보고 그 푸른 빙괴를 ‘만년빙(萬年氷)’이라 부른다. 수면에 드러난 빙하의 폭 만도 약 6킬로미터이며, 수면으로부터 빙벽의 높이는 70여 미터에 이른다. 수면 밑부분의 얼음 두께가 1천 미터가 넘는다고 하니 콜롬비아 빙하의 규모를 가히 상상할 만 하다. 여름철에는 이 빙하들이 7~10미터씩 매일 밀려 내려왔다가 끝부분이 바닷물에 떨어져 나가곤 해서 유람선에서 구경하고 있는 사이에도 무너져 내려오는 얼음 덩어리들을 쉽게 볼 수 있다. 그 굉음 또한 대단해 거대한 자연의 힘에 다시 한번 탄복하지 않을 수 없다. ![]()

또 다른 빙하를 볼 수 있는 곳은 프린스 윌리암 사운드 빙하 지대. 앵커리지에서 턴 어게인 만을 따라 한 시간 반 정도 가면 나오는 위티어 항에서 유람선을 타면 되는데 운이 좋으면 가까이서 빙벽이 무너지는 것도 볼 수 있다. ![]()

알래스카를 러시아로부터 구입한 국무장관의 이름을 딴 스워드의 홀게이트 빙하 지대에서도 고래와 물개들이 쉬고 있는 바위섬을 볼 수 있으며 특히 바다 낚시도 할 수 있어 모험심 강한 젊은이들에게 인기다. ![]()

알래스카의 공기와 물은 한없이 맑고 풍부해 앵커리지 시내 한복판을 흐르는 자그마한 개천에도 킹연어(king Salmon)가 떼를 지어 다닐 정도다.

극한 속의 겨울과 백야의 여름

특히 5월 하순이 지나면 알래스카의 3천여 개의 강과 3백만 개나 되는 크고 작은 호수에 수를 헤아릴 수 없는 연어떼가 무리를 지어 거슬러 오른다고 하니 그 풍요로움을 짐작하고도 남는다. 1미터에 가까운 킹연어와의 한판 힘겨루기는 이곳 알래스카에서만 가질 수 있는 짜릿한 흥분이며, 그 자리에서 바비큐해 먹는 맛은 더욱 일품이다. ![]()

알래스카. 휘황찬란한 오로라(북극광)만이 위안이 되는 짙은 어둠 속의 겨울 밤, 영하 수십 도의 극한 속에서도 꿋꿋이 버텨내는 동토의 땅. 긴긴 목마름 끝에 맞이한 짧은 여름이지만 하루 22시간이나 줄기차게 계속되는 백야 앞에서 알래스카는 그저 동요 없이, 소리 없이 하얗게만 빛난다. 그리고는 곧 또 다시 깊은 침묵의 겨울로 빠져든다. 이 얼마나 미덥고 근엄한 땅인가. ![]()

그러나 원주민들의 기상이 배어있는 웅장한 빙하 협곡에서, 엄청난 굉음을 내며 무너지는 빙벽 앞에서, 얼음 조각을 가르는 고래떼들의 유영에서, 펄펄 날뛰는 연어의 힘찬 몸놀림에서 그 근엄한 내면에 감추어져 있는 자연의 원초적인 생명력과 아름다움이 전해져 온다. ![]()

알래스카는 대자연의 장엄한 풍광과 그 속에 살고 있는 야생의 삶이 공존하고 있는 곳이기 때문이다.

'웃으며 살어요 > 알면 좋은 상식' 카테고리의 다른 글

| 한국의 약초 - 토종약초 (0) | 2007.12.16 |

|---|---|

| 알아두면 편리한 10초만에 넥타이 매는법 (0) | 2007.12.15 |

| 버뮤다 삼각지대에 대한 여러가지 이론들 (0) | 2007.12.12 |

| 해시계 -앙부일구 (0) | 2007.12.10 |

| 브라질 전통무술, 카포에라 (0) | 2007.12.09 |